Yoga ist Transformation

– nicht nur auf der Matte, sondern tief im Leben verankert. Oft beginnt dieser Wandel leise, ausgelöst durch Krisen, Erschöpfung, erste Beschwerden oder den Wunsch, die eigene Gesundheit nicht dem Zufall zu überlassen.

Transformation geschieht dabei nicht selten abseits der Yogamatte: in Momenten der Stagnation, Neuorientierung oder der bewussten Entscheidung, etwas im Leben zu verändern. Gerade in der gesundheitsbezogenen Prävention bietet Yoga eine besondere Möglichkeit, sich selbst achtsamer wahrzunehmen, innere Ressourcen zu aktivieren und neue, heilsame Gewohnheiten zu etablieren. Er wird zur stabilisierenden Kraft, zur Quelle von Resilienz – und zum verlässlichen Wegbegleiter in herausfordernden Lebensphasen.

Als Yogalehrer im Bereich präventiver Gesundheitsförderung begleite ich seit vielen Jahren Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen mit individuellen Anliegen und Ausgangspunkten. Manche möchten gesünder leben und bewusster mit sich umgehen, andere sind bereits mit gesundheitlichen Belastungen konfrontiert oder suchen nach Wegen, Rückfällen vorzubeugen. Yoga ist dabei ein verlässlicher Anker geworden, um körperlich und geistig mit den Herausforderungen des Lebens in Kontakt zu treten.

Besonders in der Gesundheitsprävention entfaltet Yoga sein großes Potenzial. Der folgende Beitrag beleuchtet anhand von drei Fallbeispielen aus meiner Praxis, wie Yoga in der Primär-, Sekundär– und Tertiärprävention zu nachhaltiger Transformation beitragen kann – Schritt für Schritt, im eigenen Rhythmus, jenseits schneller Lösungen, aber mit langfristiger Wirkung. Das Ziel ist dabei nie „Heilung“, sondern die Stärkung der Selbstwahrnehmung, die Schulung der Atem- und Bewegungskompetenz sowie das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Oder, in einem Wort: Transformation.

Was bedeutet Prävention?

In der Gesundheitsförderung unterscheidet man drei Formen der Prävention, die jeweils auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen:

- Primärprävention Zielt auf die Förderung von Gesundheit und die Vermeidung von Erkrankungen. Hier geht es um vorbeugende Maßnahmen wie z. B. Stressregulation durch Atemtechniken, die Etablierung gesunder Routinen und die Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens.

- Sekundärprävention Greift ein, wenn erste Beschwerden, funktionelle Störungen oder Risikofaktoren bereits vorhanden sind. Ziel ist es, eine Chronifizierung zu verhindern – durch frühe Intervention, achtsame Körperarbeit und Stärkung der Selbstregulation.

- Tertiärprävention Begleitet Menschen nach überstandener Erkrankung oder in Phasen chronischer Belastung. Der Fokus liegt auf der Stabilisierung des Gesundheitszustands, der Vorbeugung von Rückfällen und dem Wiedererlangen von Lebensqualität.

Yoga kann in allen drei Bereichen einen wirksamen Beitrag leisten – vorausgesetzt, die Praxis ist individuell angepasst, achtsam geführt und orientiert sich an den Prinzipien der Salutogenese, also der Frage: Was erhält uns gesund?

Im Folgenden stelle ich drei Fallbeispiele aus meiner Praxis vor – je eines aus der primären, sekundären und tertiären Prävention – ergänzt durch exemplarische Übungen, die sich in der Praxis bewährt haben.

1. Primärprävention – Selbstwahrnehmung stärken durch Atembewusstsein

Fallbeispiel: Anna, 39, Teamleitung im Marketing Anna kam mit einem klaren, aber schwer greifbaren Anliegen in meinen Präventionskurs: „Ich muss wieder lernen, bei mir selbst anzukommen.“ Sie arbeitete in leitender Funktion im Marketing eines mittelständischen Unternehmens, hatte zwei Kinder im Grundschulalter und fühlte sich – wie sie es formulierte – „ständig auf Empfang“.

Ihre Symptome waren noch nicht krankheitswertig, aber deutlich spürbar: anhaltende innere Unruhe, Schlafprobleme, Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich sowie ein diguses Gefühl von Erschöpfung. Genau hier setzt

Primärprävention an: Sie soll die Gesundheit erhalten und Risiken minimieren, bevor sich Beschwerden manifestieren oder chronifizieren. In Annas Fall ging es darum, Raum für Selbstwahrnehmung zu schagen – jenseits von To-do-Listen, Familienalltag und Deadlines. Schon im Erstgespräch zeigte sich, wie wenig Platz Stille und Selbstfürsorge bislang in ihrem Leben hatten. In den ersten Stunden unseres zehnwöchigen Yoga-Kurses lag der Fokus auf langsamer Mobilisation, bewusster Atemwahrnehmung und dem Erleben von Ruhe in der Bewegung. Besonders wirkungsvoll empfand Anna die stille Atembeobachtung in Rückenlage – eine einfache, aber tiefgreifende Praxis, die sie bald auch zu Hause regelmäßig durchführte. „Nach der dritten Stunde hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wieder durchatmen zu können – nicht nur körperlich, sondern irgendwie auch innerlich.“

Mit der Zeit begann Anna, Atempausen in ihren Alltag zu integrieren: kurze Momente der Rückbesinnung vor Meetings, bewusste Atemzüge nach dem Zähneputzen, eine einfache Abendroutine im Bett. Ihre Schlafqualität verbesserte sich, die Nackenschmerzen ließen nach, vor allem aber: Sie berichtete, dass sich etwas in ihrem inneren Umgang mit Stress verändert habe. „Ich spüre wieder, wann es zu viel wird – und ich habe etwas, das ich dem entgegensetzen kann.“

Für Anna wurde Yoga zu einer alltagsnahen Ressource – nicht als Wellness-Oase, sondern als praktisches Instrument zur Selbstregulation. Die Veränderung kam leise, aber sie war nachhaltig. Ein klassisches Beispiel für primäre Prävention: Es war nichts „zu behandeln“, aber viel zu stärken.

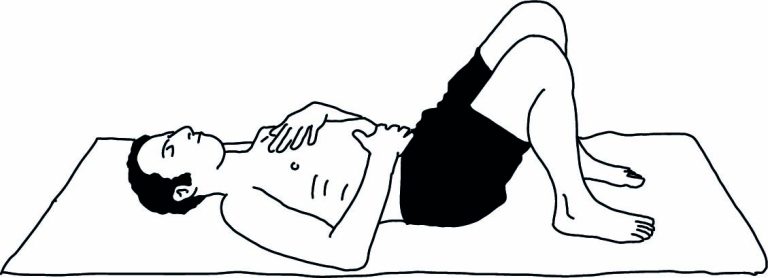

Eine von vielen Übungen aus meinem Präventionskurs: „Atemraum spüren im Liegen“ Diese Übung eignete sich besonders gut für Anna, da sie leicht umzusetzen ist und eine direkte Wirkung auf das vegetative Nervensystem entfaltet. • Ausgangsposition: Rückenlage, Beine aufgestellt oder ausgestreckt, sparśa mudrā (eine Hand auf dem Bauch, eine auf dem Brustbein) • Einatmung: bewusst die Bewegung des Atems im Bauch, in den Flanken und im unteren Rücken spüren • Ausatmung: sanft und lang ziehen lassen, den Körper in die Unterlage sinken spüren • Optional: die Atemzüge innerlich zählen (z. B. 10–12 ruhige Atemzüge) • Dauer: ca. 5 Minuten, ideal vor dem Einschlafen oder nach dem Aufwachen

2. Sekundärprävention – Frühzeitig gegensteuern Fallbeispiel:

Markus, 47, Softwareentwickler mit erhöhtem Stresslevel und Blutdruck Markus nahm an meinem Kurs teil, nachdem ihm bei einer Routineuntersuchung erhöhte Blutdruckwerte aufgefallen waren. Hinzu kamen häufige Spannungskopfschmerzen, innere Unruhe und ausgeprägte muskuläre Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich – typische Stresssymptome. Zwar lag noch keine manifeste Erkrankung vor, doch die Warnzeichen waren für ihn Anlass, aktiv zu werden. Im Rahmen der Sekundärprävention geht es darum, bei ersten Anzeichen von Überlastung gezielt gegenzusteuern und eine mögliche Chronifizierung zu vermeiden.

In Markus’ Fall lag der Fokus zunächst auf der Schulung der Körperwahrnehmung, dem Erkennen eigener Belastungsmuster sowie der Einführung einfacher Atem- und Bewegungssequenzen zur Regulation des Nervensystems. Im Verlauf des Kurses konnte Markus zunehmend Zusammenhänge zwischen seinem Atemverhalten, muskulären Spannungen und mentaler Anspannung erkennen.

Besonders hilfreich empfand er Übungen, bei denen er seine Ausatmung bewusst verlängern und mit kleinen Pausen verknüpfen konnte. Auch die Kombination aus langsamer Bewegung und Atemlenkung trug dazu bei, dass er im Alltag wieder mehr Pausen einbaute – insbesondere in herausfordernden beruflichen Situationen. Für Markus wurde die Yogapraxis zu einem stabilisierenden Element, um aktiv Einfluss auf seine Belastungssymptome zu nehmen und einen gesünderen Umgang mit Stress zu entwickeln.

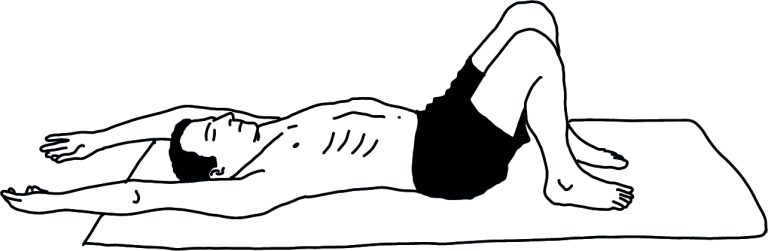

Beispielübung „Ausatmung verlängern in Rückenlage“ • Rückenlage, Beine aufgestellt • Arme neben den Körper • Einatmung: Arme in einem großen Bogen über den Kopf am Boden ablegen • Ausatmung: bewusst länger als die Einatmung (z. B. 4 Sekunden ein, 6–8 Sekunden aus) und dabei die Arme wieder zurückführen • Mentale Verankerung: „Ich lasse mit jeder Ausatmung Spannung los“ • Dauer: 6–8 Minuten, besonders geeignet als Abschlussübung

3. Tertiärprävention – Ressourcen stärken, Rückfällen vorbeugen

Fallbeispiel: Ekin, 52, ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin mit Autoimmunerkrankung

Ekin kam nach einer längeren Krankheitsphase zu mir in die Atem- und Yogapraxis. Bei ihr wurde das Antisynthetase-Syndrom diagnostiziert – eine seltene Autoimmunerkrankung mit interstitieller Lungenbeteiligung. Die Symptome reichten von chronischer Erschöpfung über Atemnot bei Belastung bis hin zu digusen Muskel- und Gelenkbeschwerden. Die medizinische Behandlung war bereits eingeleitet; Ekins Ziel war es, komplementär zur Therapie ihre Atemkapazität zu stabilisieren, Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen und wieder mehr Selbstwirksamkeit zu erleben.

In der Tertiärprävention steht nicht die Heilung im Vordergrund, sondern der Erhalt und Ausbau vorhandener Ressourcen – körperlich, mental und emotional. Die Yogapraxis orientierte sich dabei an ihrer aktuellen Belastbarkeit, insbesondere an ihrer eingeschränkten Atemkapazität. Zu Beginn lag der Fokus auf der Wahrnehmung des Atemraums – ohne Leistungsdruck, dafür mit viel Raum für innere Beobachtung.

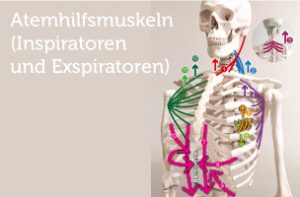

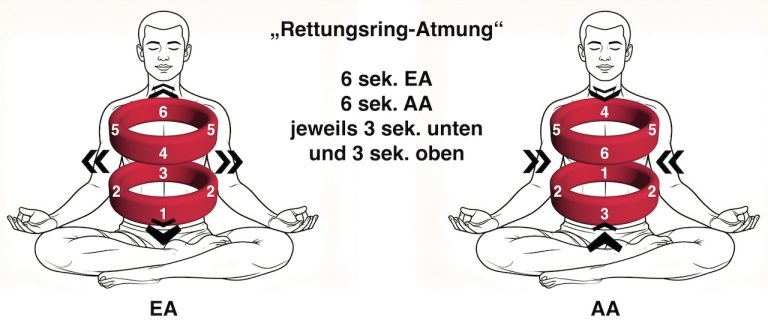

Besonders hilfreich war dabei die sogenannte „Rettungsring-Atmung“ – eine dreidimensionale Atemlenkung in Bauch, Flanken und Rücken, die es ihr ermöglichte, Atemräume bewusst zu weiten und die Atembewegung wieder als etwas Vertrautes und Tragendes zu erfahren. Im Laufe der Wochen integrierten wir gezielte Hathenas – fein abgestimmte Dehn- und Mobilisationsübungen zur Erweiterung des Brustkorbs und der Atemräume, ergänzt durch Atem-Meditationen in Stille, bei denen sie die Ruhe zwischen den Atemzügen als zentrierenden Kraftquell erlebte. Ekin berichtete, dass diese Praxis nicht nur ihre Atmung vertiefte, sondern ihr half, Ängste und Anspannung zu regulieren. Die regelmäßigen Einheiten gaben ihr Halt und eine neue Struktur im Alltag – auch in Phasen medizinischer Unsicherheit.

Heute nutzt sie einzelne Atemübungen als tägliches Ritual, vor allem morgens und abends oder bei sportlicher Belastung, und empfindet sie als stabilisierende Brücke zwischen schulmedizinischer Behandlung und eigenverantwortlicher Gesundheitsfürsorge.

Beispielübung „Rettungsring-Atmung im Sitzen“ • zunächst drei Sekunden Atemführung in den unteren Bereich (Bauch, Flanken, Rücken) • dann drei Sekunden Weiteratmen in den oberen Bereich (Brust, Achseln, Schulterblätter) – insgesamt also 6 Sekunden Einatmung. • die Ausatmung verläuft wieder von unten nach oben, ebenfalls über 6 Sekunden. • diese Atemtechnik für 8–10 Atemzüge wiederholen. • abschließende Phase in śāntiāsana zur Integration und Entspannung, 5–7 Minuten Tiefenentspannung in Rückenlage, um alles nachzuspüren – körperlich, geistig, energetisch. Diese prāṇāyāma-Praxis kann gut mit einer geführten Atemmeditation im aufrechten Sitz beendet werden, die das Vertrauen in den eigenen Atem als zentrale Kraftquelle bestärkt und die Möglichkeit bietet, die eigene innere Stille zu erfahren.

Fazit:

Raum für Wandel schaffen – Schritt für Schritt Die vorgestellten Fallbeispiele zeigen, wie vielfältig Yoga in der gesundheitsbezogenen Prävention wirksam werden kann: nicht als schnelle Lösung oder Therapieersatz, sondern als ein verlässlicher Weg, um achtsamer mit dem eigenen Körper, dem Atem und den inneren Prozessen in Kontakt zu kommen.

Ob zur Stressbewältigung, zum frühzeitigen Gegensteuern bei ersten Beschwerden oder zur Rückfallprophylaxe – Yoga erögnet Zugänge zur Selbstregulation, Stabilisierung und Neuorientierung. Was alle Beispiele gemeinsam haben: Transformation beginnt leise. Sie zeigt sich nicht immer spektakulär sondern oft in kleinen, kontinuierlichen Veränderungen – einem verbesserten Atemgefühl, einem neuen Umgang mit Belastung oder dem wachsenden Vertrauen in den eigenen Körper.

Für mich als Yogalehrer in der Prävention ist genau das der Kern meiner Arbeit: Menschen darin zu begleiten, ihre inneren Ressourcen (wieder) zu entdecken und selbstwirksam mit ihrem Wohlbefinden umzugehen. Nicht, indem wir Symptome „wegüben“ sondern indem wir Räume schagen – für Wahrnehmung, für Regeneration, für neue Gewohnheiten.

In einer Zeit, in der viele Menschen nach Halt, Klarheit und Gesundheitsorientierung suchen, kann Yoga ein Türögner sein: für einen achtsameren Alltag, für einen heilsamen Umgang mit sich selbst und für eine Transformation, die nicht auf äußeren Druck, sondern auf innerer Reifung beruht. Denn Prävention ist mehr als Prophylaxe. Und Yoga ist mehr als Bewegung. Es ist ein Weg der Rückverbindung – zum eigenen Körper, zum Atem, zur Stille. Ein Weg, der sich lohnt. Schritt für Schritt. Im eigenen Tempo.

Richard Wehler ist Yogalehrer (BDYoga/EYU) in Berlin. Sein Schwerpunkt liegt auf Yoga in der Prävention mit besonderem Fokus auf Atemarbeit, Stressregulation und gesundheitsfördernder Bewegung. Sein Interesse an medizinischen, anatomischen und physiologischen Zusammenhängen vertiefte er über viele Jahre in Fachfortbildungen, insbesondere zu funktioneller Anatomie und Yoga im Kontext von Prävention und Gesundheitsförderung. Seit dem Erhalt des Zertifikats der Zentralen Prüfstelle Prävention im Jahr 2016 begleitet er u. a. Menschen im Rahmen von präventiver Gesundheitsbildung, betrieblichen Gesundheitsprogrammen und achtsamkeitsbasierter Körperarbeit. Im Jahr 2025 schloss er eine einjährige Ausbildung in Ayurveda-Medizin ab und verbindet dieses Wissen seither mit seiner Yogapraxis – auf der Matte und im Alltag.

© aller Illustrationen: Richard Wehler/yogamoabit.de